Agli inizi del 2007 il Comune di Reggio Emilia ha scelto Italo Rota, in quanto architetto di fama internazionale. Non si è a conoscenza di alcun testo scritto sottoposto all’architetto in funzione di progetto culturale sul museo; neppure, come si è fatto in altri casi nel nostro paese, si è formata una commissione o un comitato scientifico che affianchi il progettista; non risulta neppure un coinvolgimento diretto dei conservatori che avevano il compito di seguire le collezioni archeologiche e quelle scientifiche. Tutto è stato più semplice e diretto: “A lui è stata chiesta una proposta che, a partire dalla progettazione degli allestimenti del Museo, contribuisse a rafforzarne l’identità e le capacità di comunicazione”.

A più di cinque anni dall’approvazione del “concept generale” (questo il termine usato nelle delibere relative), non c’è ancora stata una presentazione organica e completa di questo progetto di “riallestimento” o “riqualificazione” dei musei civici. E questo è certamente uno degli aspetti più singolari della vicenda, al punto che se si vuole parlare del progetto oggi, poco prima degli appalti, si è costretti a un difficile collage di dichiarazioni, conferenze, articoli di giornali e di riviste, ora della direttrice del museo, ora dello stesso architetto (qui di seguito, a partire dal 35° minuto).

Prima di tentare di ricavare da documenti eterogenei come data e come destinazione le linee fondamentali del nuovo progetto, vale la pena soffermarsi sulla mostra tenutasi negli spazi del palazzo di San Francesco, sede dei musei civici, dal titolo L’amore ci dividerà, Love will tear us apart. Prove generali di un Museo (2010), che prendeva il nome da una canzone dei Joy Division. La mostra aveva un trailer che, sapientemente puntava sull’idea di una realizzazione collettiva dell’intervento espositivo. Secondo l’amministrazione, del resto, il successo di pubblico della mostra dimostrerebbe il gradimento dell’impostazione dell’architetto da parte della cittadinanza. In alcuni locali del complesso di San Francesco vennero esposti materiali dei musei civici (compresa la Galleria Parmeggiani) rompendo le serie originali, cercando nuove associazioni, collegamenti, accostamenti.

L’installazione, con apposito Dj set, era spesso vivace e attraente: la ricostruzione del salottino borghese anni ’60, ad esempio; in certi casi addirittura ovvia: la stanza con le foto di Ghirri, Fossati e altri; in altri casi si assisteva a piacevoli, quanto innocue provocazioni. Il punto, insomma, non era la qualità dell’installazione in quanto mostra, cioè in quanto esposizione transitoria, ma la validità che questa impostazione poteva proiettare su un museo come quello di Reggio Emilia caratterizzato da importanti collezioni storiche di tipo naturalistico e archeologico.

L’idea base di L’amore ci dividerà era quella di scompigliare la classificazione rigida delle diverse sezioni museali; la cosa potrà anche essere spaesante e magari divertente, ma è tutto meno che nuova. Tra le due Guerre Mondiali l’idea di un collezionismo in cui si rimescolavano tassonomie, generi, valori ed epoche era stata ampiamente praticata nell’ambito del Surrealismo e della contemporanea etnografia scientifica. Senonché a quel tempo la giustapposizione sorprendente e il desiderio di scompigliare gli ordini tradizionali non erano dettati tanto da una pura suggestione estetica, quanto dall’intenzione di ridiscutere il concetto stesso di realtà, in un forte nesso “tra ricerca antropologica e ricerca letteraria e artistica”, come ha spiegato James Clifford.

Va tenuto presente che un aspetto che rende del tutto speciale il museo civico reggiano è costituito dalle sezioni storiche, ancora, in buona misura, conservate nella sistemazione originaria: la collezione zoologica, mineralogica e paleontologica dello scienziato Lazzaro Spallanzani, acquisita dal Comune nel 1799; la sezione paletnologica, creata e ordinata nella seconda metà dell’Ottocento dall’archeologo Gaetano Chierici. Nella prima sezione si ha come un contatto diretto con i procedimenti scientifici dell’Illuminismo; nella seconda si entra nel laboratorio di uno dei fondatori della Paletnologia italiana, modello per altre realtà nazionali ed europee di impostazione positivista.

Tentiamo allora, nonostante il panorama frammentario del progetto Rota, di osservare come sarà (o dovrebbe essere) questo “riallestimento”.

L’ingresso.Come spiega la direttrice, “il nuovo diedro di ingresso, nell’angolo dell’edificio, si caratterizza per le pareti rivestite da fioriti ‘giardini verticali’ e l’installazione di alte strutture di acciaio specchiante che riflettono immagini tratte dai materiali dei musei”. Le strutture di acciaio a forma di fungo vanno intese come riferimenti a una “forma psicologica”, precisa l’architetto.

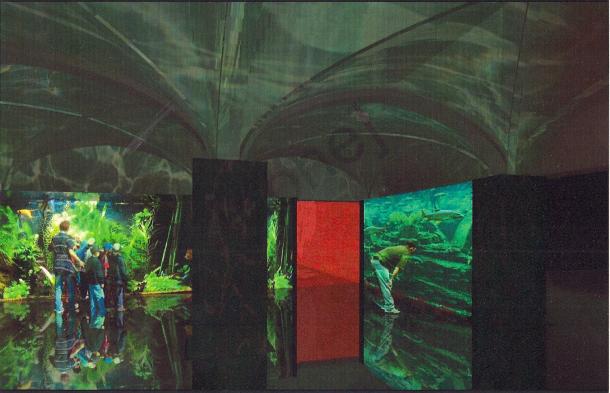

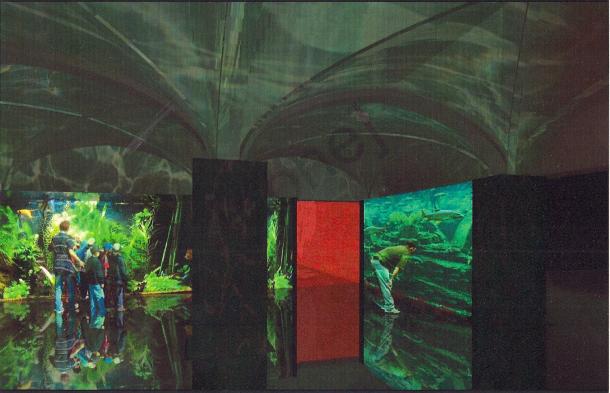

L’acquario. “La prima sala – spiega Rota – è composta di quattro acquari lacustri: cioè il Po, i pozzi artesiani, i fiumi di collina. All’interno degli acquari (…) ci sono delle gambe umane che nuotano. (…) Uno dei quattro acquari ha il fondo trasparente e dietro ci sono gli uccelli lacustri impagliati. Nel senso che i pesci saranno veri, ma gli animali della seconda serie impagliati”.

Asfalt. Verrà chiamato così un lungo e basso ambiente che verrà completamente rivestito di una resina scura a imitazione dell’asfalto. Per quale ragione? Come spiega ancora l’architetto, “abbiamo alcuni oggetti feticci, nella collezione; il primo è una grande balena, conservata nel Seicento; il materiale per conservarla era l’asfalto; quindi l’ingresso del museo, tutto un piano, è interamente realizzato in asfalto. Ma l’oggetto chiave è la balena asfaltata”. La sala viene descritta così dalla direttrice del museo: “Un antro oscuro, caratterizzato dal ritmo delle volte, una sorta di caverna primordiale da cui emergeranno oggetti simbolo del museo. La minuscola Venere di Chiozza (proposta attraverso una riproduzione dell’originale), (…), i frammenti della grande balena ritrovata sulle colline a pochi chilometri della città, l’imponente balenottera approdata in città negli anni Cinquanta e da tutti considerata il simbolo del Museo, il calco dei celebri cippi di Rubiera”. Rota precisa che la copia della “Venere” di Chiozza, una statuetta preistorica in pietra, sarà esposta in una vetrina che “contiene dei gas e ogni tanto fa vedere il suo interno” e in cui compaiono anche figure umane con testa di pecora.

Vi sarebbe poi uno spazio chiamato “corte programmatica”, ricavato da un cortile del complesso di San Francesco, una sorta di sintesi e presentazione visiva dell’intero museo; il cortile verrà attraversato da enormi rizomi intervallati da prismi trasparenti contenenti, si direbbe, simulacri di oggetti presenti nel museo.

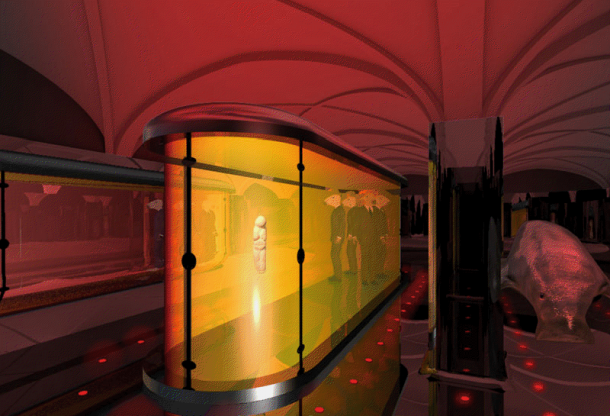

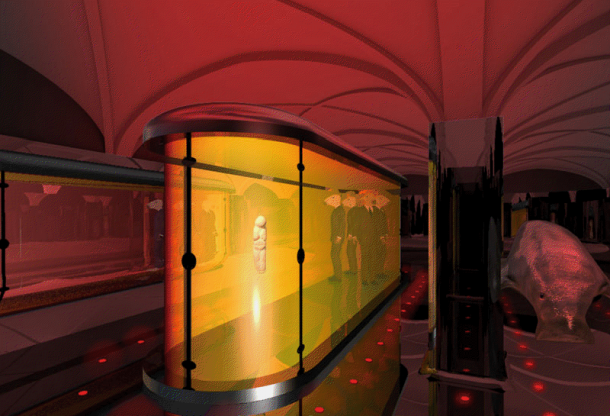

La Sala rossa viene descritta così dalla direttrice: “negli spazi ricostruiti dell’antico salone del convento sarà allestita la cosiddetta Sala Rossa, riproposizione filologica della grande Esposizione d’arte e industria allestita nel 1876 presso Palazzo San Giorgio dove per la prima volta erano state esposte al pubblico le principali opere d’arte della città, di proprietà sia pubblica che privata, nucleo iniziale della Pinacoteca civica. L’allestimento si porrà come riproposizione contemporanea delle modalità espositive di un salon ottocentesco (da qui il nome “sala rossa”, con riferimento all’idea dei damaschi dell’epoca)”. Rota chiarisce che il colore rosso “non è una tappezzeria, non è dipinto, ma è prodotto da proiezioni filmiche”. Torneremo più avanti su questo aspetto.

Tanto la direttrice quanto l’architetto Rota affermano che le sezioni storiche – la sala della collezione Spallanzani, il lapidario e il museo Chierici – “non verranno toccate”; ma, come vedremo, le cose non stanno esattamente in questi termini. Questo a grandi linee il progetto di “riallestimento”.

Sarebbe un errore rimanere colpiti dalle soluzioni escogitate ambiente per ambiente e non cogliere il linguaggio che accomuna tutte queste soluzioni; sarebbe fuorviante indispettirsi per alcune singole proposte, senza individuare i presupposti che le generano; non conta infatti fermarsi agli androidi con la testa di pecora, alle gambe umane che nuotano in un acquario e a tutto il resto, divertente o inquietante che appaia (del resto non vi si trova nulla di veramente divertente o di veramente inquietante). In altre parole, è sbagliato leggere come stramberie e bizzarrie queste operazioni e non riconoscerle come esito di un pensiero coerente. Quello che conta è insomma cogliere il modello comunicativo che informa tutto il progetto: questo modello è quello della televisione. Non ci vuole molto per accorgersene, se lo stesso architetto, nella lezione in cui sta per presentare il proprio progetto, dichiara: “Un altro tema, è quello, oggi, dell’impatto emotivo. Il serial televisivo cosa vi dice? Che se noi non riusciamo alla prima puntata, difficilmente avremo abbastanza audience per avere la seconda. Questo vale ancora di più, per esempio, per i musei complessi”.

Naturalmente non si parla della televisione come insieme di contenuti, ma come sistema linguistico. Nel modello della televisione commerciale affermatosi definitivamente una volta venuta meno la finalità educativa che caratterizzava la televisione degli anni ’60-’70, lo spettatore deve essere attratto dal programma in onda, nella misura in cui può essere intercettato dal messaggio pubblicitario che lo intervalla. “Noi vendiamo telespettatori agli inserzionisti pubblicitari”: disse più o meno così il dirigente di una televisione commerciale per spiegarne obiettivi e funzionamento. Se la cosa più importante è attrarre lo spettatore, fargli sentire (cioè vedere e ascoltare) gli spot commerciali, allora tutto può andar bene. Il risultato a livello di contenuti è stato l’affastellarsi di programmi, di personaggi, di argomenti, nessuno dei quali può però sfuggire alla missione fondamentale: la “vendita” (molto meno metaforica di quanto si direbbe) dello spettatore agli inserzionisti.

Quali sono le conseguenze a livello di linguaggio? Prima di tutto il tono enfatico di qualsiasi trasmissione. Gli esperti hanno spiegato tante volte che il vero problema è sollecitare le emozioni: perché lo spettatore diventi un possibile cliente-compratore non serve riflessione, e neppure attenzione, serve quell’emozione che lo stringa al programma e, di conseguenza, al prodotto. C’è poi – aspetto molto più importante per il nostro argomento – l’assenza (non dichiarata, ma effettiva) di gerarchie: ora scorrono le immagini di una cerimonia religiosa, tra un attimo i “consigli per gli acquisti”; poi lo stesso video ospiterà una trasmissione sugli Etruschi e un’altra sui Templari, un programma di cucina e uno di sport, così per tutto il giorno.

Strettamente connesso a quest’ultimo aspetto, c’è il senso del tempo e della storia, appiattiti – lo si è ripetutamente detto – in un eterno presente, che poi è quello della compravendita. Lo confermano del resto le parole dello stesso architetto: “In tutto questo progetto non c’è mai un riferimento alla storia, ma sono gli oggetti che parlano”. Che gli oggetti “parlino” è in realtà un abusato luogo comune; essi restano in silenzio – come spiegava Platone –, ed è lo spettatore, semmai, che carica su di essi un discorso che in parte è generato dal loro versante estetico, ma in gran parte rimanda all’esperienza culturale del soggetto che guarda e sperimenta.

Nel progetto Rota per il museo di Reggio Emilia non ci sono i lustrini e le luci di uno studio televisivo, ma si fa di tutto per rendere singolari, stupefacenti, vistosi gli ambienti. È l’enfasi degli accostamenti, dei colori, delle iperboli formali. Senonché, alla fine, questo linguaggio comunque esclamativo che cosa arriva a comunicare e a spiegare? L’importanza dell’acqua, il fascino del capodoglio, della Venere di Chiozza e di altri oggetti intravisti sotto la specie dell’effetto speciale e non della conoscenza, diciamo così, scientifica; si estrapolano oggetti e temi non in ragione di un programma di descrizione e di spiegazione della realtà, ma in ragione della loro possibilità di colpire, di stupire, di sedurre. La logica è proprio quella dell’effetto speciale: non ti spiego che cos’è un capodoglio e, soprattutto, perché è lì in museo, ti avvolgo in un inatteso e attraente “antro” scuro, che ti condurrà in questa straordinaria avventura della visita al museo. Punti esclamativi che non diventano mai racconto, tantomeno racconto di un ben preciso territorio, come ci si potrebbe anche aspettare in un museo civico.

È lo stesso architetto, ancora una volta, che conferma il prevalere di questa dimensione attrattiva e seduttiva in quelle che, coerentemente, definisce installazioni: “È un museo che è un viaggio da cui uscire con delle questioni, anche con niente, forse solo emozioni”. E gli apparati didattici? Nessuna traccia, ma non è una dimenticanza. Come dice Rota stesso a proposito delle prime sale: “è un inizio per dirvi: ‘attenzione, non scoprirete scritte, spiegazioni, cominciate a lavorare per associazioni’”. A quanto pare, questi apparati saranno riversati in un apposito sito web; il senso è chiaro: didascalie e spiegazioni scritte sono un elemento di disturbo se il museo è concepito per offrire prima di tutto un impatto emotivo. Poi, a casa o in museo, ci si mette davanti a un video, a perpetuare quel rapporto diadico (e perciò sostanzialmente passivo) che, come ci ha insegnato Richard Sennett, è tipico della televisione.

Il modello linguistico è questo, e le conferme sono continue: si colloca un grande schermo entro una delle sculture ospitate nel lapidario in cui scorreranno “film” sulla “vita in una città romana di provincia” (non importa poi se siamo davanti a un portale rinascimentale e non antico).

Nel museo Chierici, ancora perfetto esempio di un allestimento positivista dell’Ottocento, “l’unico intervento è l’introduzione di un media filmico che però si esprima attraverso video catodici”; anche qui, dunque, “film dentro televisioni in mezzo alle collezioni”.

Per quanto non venga mai esplicitato, è in gioco l’idea del rapporto col passato. Quando si confronta con un personaggio, un evento, una pratica antropologica antica, il linguaggio televisivo è come per istinto tentato di riportarlo al presente: lo impongono la presunta complessità delle tematiche storiche e il conseguente ricorso alla semplificazione, nonché i tempi rapidi della comunicazione sul video. Sta di fatto che è il presente a diventare la chiave interpretativa del passato. Quando Italo Rota afferma che occorre “avere il coraggio di lavorare su chi ci ha preceduto non mancandogli di rispetto” è senz’altro in buona fede. Ma che cosa significa per lui “lavorare su chi ci ha preceduto”? Significa che “ci prendiamo delle cose per metamorfizzarle, farle evolvere, per continuare a far sì che vivano con noi”.

Nella sala in cui si ricostruirebbe la prima esposizione d’arte in città (1876), il colore “rosso non è una tappezzeria, non è dipinto, ma è prodotto da proiezioni filmiche” e “sui quadri appaiono scritte e film”; in un altro caso i quadri sono “esposti dietro a dei grandi vetri neri” che scoprono brano a brano gli stessi dipinti. È come se questa enfasi diffusa non sopportasse la semplice evidenza degli oggetti, il loro silenzio, la discreta presenza di una didascalia o un pannello illustrativo: occorre investirli di un “atto creativo” (il solo che “permette oggi di risolvere i problemi complessi” si sostiene), il solo modo per “dialogare” con quello che non dovrebbe più essere inteso come “patrimonio”, ma come “heritage”, eredità.

Vediamo, ad esempio, quello che dovrebbe accadere nell’ala in cui è ospitata, ancora dentro gli armadi originali, la collezione naturalistica di Lazzaro Spallanzani, messa assieme dallo scienziato nella seconda metà del XVIII secolo: si introdurranno “un tappeto fatto a pixel che spiega l’interpretazione della natura settecentesca e delle tende ricamate con le specie estinte”.

Nel poco che si può cogliere dai rendering presentati su questa sezione, proprio non si capisce come un tappeto possa descrivere un tema così complesso come “l’interpretazione della natura” da parte del Settecento: uno scimpanzé, un elefantino, laghetti, palme ed alti alberi sono un mezzo per “dialogare” con i materiali e gli arredi settecenteschi? E le specie estinte sulle tende quale dialogo intrattengono con gli oggetti raccolti dallo scienziato del XVIII secolo?

Quando la direttrice del museo parla del nuovo ingresso (Asfalt) come “percorso iniziatico” non si può che darle ragione; quello che non si comprende è come tale itinerario “iniziatico” (e perciò, come dicono i vocabolari, “esoterico, misterioso, oscuro, segreto”) possa anche essere, come il resto del progetto, “in grado di suggerire orizzonti di saperi e culture più adeguate alla contemporaneità e in particolare alla sempre più variegata comunità cittadina”. L’unico orizzonte che si intravvede è quello della cultura di massa nel suo versante televisivo che, più che suggerire, detta i modi di lettura del passato e del reale (mettendone tra parentesi la dimensione storica e geografica). A tutti è chiaro che investire nella cultura significa anche individuare percorsi nuovi, svecchiare contenuti e rinnovare forme di comunicazione obsolete, ma occorre chiedersi se questa sia la strada. Il punto è che, come per altre comunità cittadine in Italia, anche a Reggio Emilia si sarebbe dovuto avviare già da molto tempo una profonda (e il più possibile condivisa) riflessione sul rinnovamento del museo della città.

Ciascuno ha le proprie passioni, paure, ossessioni; ammettiamo pure che alle sue Italo Rota sia riuscito a dare una forma esteticamente coerente, dunque in forma di opera d’arte. Ciò che è inaccettabile è la pretesa che questa visione personale diventi automaticamente una visione collettiva, la pretesa che un’esperienza individuale si debba trasformare anche in un racconto comune. Quali le conseguenze immediate e (bisogna ammettere) coerenti con questa impostazione? Niente apparati didattici, perché non c’è da imparare, ma da intuire; poco che debba essere oggetto di conoscenza, molto di emozione; niente sequenze storiche e rispettive descrizioni, ma libere associazioni mentali; inserti a piacere nelle collezioni storiche, perché neanche quella parte deve essere esente dal gioco dell’“io” che rimodella la realtà a piacimento.

Alla fine, altroché “nuovi linguaggi” come sostengono e si augurano gli amministratori. All’inaugurazione, come del resto avvenne già alla mostra preparatoria del 2010, i visitatori accorreranno sicuramente a frotte: riconosceranno senza la minima fatica il linguaggio (televisivo) che li ha accompagnati sin da giovani o da piccoli. Avranno persino la certezza e l’illusione di trovarsi davanti a qualcosa di “trasgressivo” o di “provocatorio”. Il linguaggio “altro”, questo sì per loro spaesante dal punto di vista culturale (e perciò potenzialmente educativo), il linguaggio veramente “nuovo” rimarrà ancora quello del “vecchio” museo, ammesso che sia ancora riconoscibile.

A più di cinque anni dall’approvazione del “concept generale” (questo il termine usato nelle delibere relative), non c’è ancora stata una presentazione organica e completa di questo progetto di “riallestimento” o “riqualificazione” dei musei civici. E questo è certamente uno degli aspetti più singolari della vicenda, al punto che se si vuole parlare del progetto oggi, poco prima degli appalti, si è costretti a un difficile collage di dichiarazioni, conferenze, articoli di giornali e di riviste, ora della direttrice del museo, ora dello stesso architetto (qui di seguito, a partire dal 35° minuto).

Prima di tentare di ricavare da documenti eterogenei come data e come destinazione le linee fondamentali del nuovo progetto, vale la pena soffermarsi sulla mostra tenutasi negli spazi del palazzo di San Francesco, sede dei musei civici, dal titolo L’amore ci dividerà, Love will tear us apart. Prove generali di un Museo (2010), che prendeva il nome da una canzone dei Joy Division. La mostra aveva un trailer che, sapientemente puntava sull’idea di una realizzazione collettiva dell’intervento espositivo. Secondo l’amministrazione, del resto, il successo di pubblico della mostra dimostrerebbe il gradimento dell’impostazione dell’architetto da parte della cittadinanza. In alcuni locali del complesso di San Francesco vennero esposti materiali dei musei civici (compresa la Galleria Parmeggiani) rompendo le serie originali, cercando nuove associazioni, collegamenti, accostamenti.

L’installazione, con apposito Dj set, era spesso vivace e attraente: la ricostruzione del salottino borghese anni ’60, ad esempio; in certi casi addirittura ovvia: la stanza con le foto di Ghirri, Fossati e altri; in altri casi si assisteva a piacevoli, quanto innocue provocazioni. Il punto, insomma, non era la qualità dell’installazione in quanto mostra, cioè in quanto esposizione transitoria, ma la validità che questa impostazione poteva proiettare su un museo come quello di Reggio Emilia caratterizzato da importanti collezioni storiche di tipo naturalistico e archeologico.

L’idea base di L’amore ci dividerà era quella di scompigliare la classificazione rigida delle diverse sezioni museali; la cosa potrà anche essere spaesante e magari divertente, ma è tutto meno che nuova. Tra le due Guerre Mondiali l’idea di un collezionismo in cui si rimescolavano tassonomie, generi, valori ed epoche era stata ampiamente praticata nell’ambito del Surrealismo e della contemporanea etnografia scientifica. Senonché a quel tempo la giustapposizione sorprendente e il desiderio di scompigliare gli ordini tradizionali non erano dettati tanto da una pura suggestione estetica, quanto dall’intenzione di ridiscutere il concetto stesso di realtà, in un forte nesso “tra ricerca antropologica e ricerca letteraria e artistica”, come ha spiegato James Clifford.

Va tenuto presente che un aspetto che rende del tutto speciale il museo civico reggiano è costituito dalle sezioni storiche, ancora, in buona misura, conservate nella sistemazione originaria: la collezione zoologica, mineralogica e paleontologica dello scienziato Lazzaro Spallanzani, acquisita dal Comune nel 1799; la sezione paletnologica, creata e ordinata nella seconda metà dell’Ottocento dall’archeologo Gaetano Chierici. Nella prima sezione si ha come un contatto diretto con i procedimenti scientifici dell’Illuminismo; nella seconda si entra nel laboratorio di uno dei fondatori della Paletnologia italiana, modello per altre realtà nazionali ed europee di impostazione positivista.

Tentiamo allora, nonostante il panorama frammentario del progetto Rota, di osservare come sarà (o dovrebbe essere) questo “riallestimento”.

L’ingresso.Come spiega la direttrice, “il nuovo diedro di ingresso, nell’angolo dell’edificio, si caratterizza per le pareti rivestite da fioriti ‘giardini verticali’ e l’installazione di alte strutture di acciaio specchiante che riflettono immagini tratte dai materiali dei musei”. Le strutture di acciaio a forma di fungo vanno intese come riferimenti a una “forma psicologica”, precisa l’architetto.

L’acquario. “La prima sala – spiega Rota – è composta di quattro acquari lacustri: cioè il Po, i pozzi artesiani, i fiumi di collina. All’interno degli acquari (…) ci sono delle gambe umane che nuotano. (…) Uno dei quattro acquari ha il fondo trasparente e dietro ci sono gli uccelli lacustri impagliati. Nel senso che i pesci saranno veri, ma gli animali della seconda serie impagliati”.

Asfalt. Verrà chiamato così un lungo e basso ambiente che verrà completamente rivestito di una resina scura a imitazione dell’asfalto. Per quale ragione? Come spiega ancora l’architetto, “abbiamo alcuni oggetti feticci, nella collezione; il primo è una grande balena, conservata nel Seicento; il materiale per conservarla era l’asfalto; quindi l’ingresso del museo, tutto un piano, è interamente realizzato in asfalto. Ma l’oggetto chiave è la balena asfaltata”. La sala viene descritta così dalla direttrice del museo: “Un antro oscuro, caratterizzato dal ritmo delle volte, una sorta di caverna primordiale da cui emergeranno oggetti simbolo del museo. La minuscola Venere di Chiozza (proposta attraverso una riproduzione dell’originale), (…), i frammenti della grande balena ritrovata sulle colline a pochi chilometri della città, l’imponente balenottera approdata in città negli anni Cinquanta e da tutti considerata il simbolo del Museo, il calco dei celebri cippi di Rubiera”. Rota precisa che la copia della “Venere” di Chiozza, una statuetta preistorica in pietra, sarà esposta in una vetrina che “contiene dei gas e ogni tanto fa vedere il suo interno” e in cui compaiono anche figure umane con testa di pecora.

Vi sarebbe poi uno spazio chiamato “corte programmatica”, ricavato da un cortile del complesso di San Francesco, una sorta di sintesi e presentazione visiva dell’intero museo; il cortile verrà attraversato da enormi rizomi intervallati da prismi trasparenti contenenti, si direbbe, simulacri di oggetti presenti nel museo.

La Sala rossa viene descritta così dalla direttrice: “negli spazi ricostruiti dell’antico salone del convento sarà allestita la cosiddetta Sala Rossa, riproposizione filologica della grande Esposizione d’arte e industria allestita nel 1876 presso Palazzo San Giorgio dove per la prima volta erano state esposte al pubblico le principali opere d’arte della città, di proprietà sia pubblica che privata, nucleo iniziale della Pinacoteca civica. L’allestimento si porrà come riproposizione contemporanea delle modalità espositive di un salon ottocentesco (da qui il nome “sala rossa”, con riferimento all’idea dei damaschi dell’epoca)”. Rota chiarisce che il colore rosso “non è una tappezzeria, non è dipinto, ma è prodotto da proiezioni filmiche”. Torneremo più avanti su questo aspetto.

Tanto la direttrice quanto l’architetto Rota affermano che le sezioni storiche – la sala della collezione Spallanzani, il lapidario e il museo Chierici – “non verranno toccate”; ma, come vedremo, le cose non stanno esattamente in questi termini. Questo a grandi linee il progetto di “riallestimento”.

Sarebbe un errore rimanere colpiti dalle soluzioni escogitate ambiente per ambiente e non cogliere il linguaggio che accomuna tutte queste soluzioni; sarebbe fuorviante indispettirsi per alcune singole proposte, senza individuare i presupposti che le generano; non conta infatti fermarsi agli androidi con la testa di pecora, alle gambe umane che nuotano in un acquario e a tutto il resto, divertente o inquietante che appaia (del resto non vi si trova nulla di veramente divertente o di veramente inquietante). In altre parole, è sbagliato leggere come stramberie e bizzarrie queste operazioni e non riconoscerle come esito di un pensiero coerente. Quello che conta è insomma cogliere il modello comunicativo che informa tutto il progetto: questo modello è quello della televisione. Non ci vuole molto per accorgersene, se lo stesso architetto, nella lezione in cui sta per presentare il proprio progetto, dichiara: “Un altro tema, è quello, oggi, dell’impatto emotivo. Il serial televisivo cosa vi dice? Che se noi non riusciamo alla prima puntata, difficilmente avremo abbastanza audience per avere la seconda. Questo vale ancora di più, per esempio, per i musei complessi”.

Naturalmente non si parla della televisione come insieme di contenuti, ma come sistema linguistico. Nel modello della televisione commerciale affermatosi definitivamente una volta venuta meno la finalità educativa che caratterizzava la televisione degli anni ’60-’70, lo spettatore deve essere attratto dal programma in onda, nella misura in cui può essere intercettato dal messaggio pubblicitario che lo intervalla. “Noi vendiamo telespettatori agli inserzionisti pubblicitari”: disse più o meno così il dirigente di una televisione commerciale per spiegarne obiettivi e funzionamento. Se la cosa più importante è attrarre lo spettatore, fargli sentire (cioè vedere e ascoltare) gli spot commerciali, allora tutto può andar bene. Il risultato a livello di contenuti è stato l’affastellarsi di programmi, di personaggi, di argomenti, nessuno dei quali può però sfuggire alla missione fondamentale: la “vendita” (molto meno metaforica di quanto si direbbe) dello spettatore agli inserzionisti.

Quali sono le conseguenze a livello di linguaggio? Prima di tutto il tono enfatico di qualsiasi trasmissione. Gli esperti hanno spiegato tante volte che il vero problema è sollecitare le emozioni: perché lo spettatore diventi un possibile cliente-compratore non serve riflessione, e neppure attenzione, serve quell’emozione che lo stringa al programma e, di conseguenza, al prodotto. C’è poi – aspetto molto più importante per il nostro argomento – l’assenza (non dichiarata, ma effettiva) di gerarchie: ora scorrono le immagini di una cerimonia religiosa, tra un attimo i “consigli per gli acquisti”; poi lo stesso video ospiterà una trasmissione sugli Etruschi e un’altra sui Templari, un programma di cucina e uno di sport, così per tutto il giorno.

Strettamente connesso a quest’ultimo aspetto, c’è il senso del tempo e della storia, appiattiti – lo si è ripetutamente detto – in un eterno presente, che poi è quello della compravendita. Lo confermano del resto le parole dello stesso architetto: “In tutto questo progetto non c’è mai un riferimento alla storia, ma sono gli oggetti che parlano”. Che gli oggetti “parlino” è in realtà un abusato luogo comune; essi restano in silenzio – come spiegava Platone –, ed è lo spettatore, semmai, che carica su di essi un discorso che in parte è generato dal loro versante estetico, ma in gran parte rimanda all’esperienza culturale del soggetto che guarda e sperimenta.

Nel progetto Rota per il museo di Reggio Emilia non ci sono i lustrini e le luci di uno studio televisivo, ma si fa di tutto per rendere singolari, stupefacenti, vistosi gli ambienti. È l’enfasi degli accostamenti, dei colori, delle iperboli formali. Senonché, alla fine, questo linguaggio comunque esclamativo che cosa arriva a comunicare e a spiegare? L’importanza dell’acqua, il fascino del capodoglio, della Venere di Chiozza e di altri oggetti intravisti sotto la specie dell’effetto speciale e non della conoscenza, diciamo così, scientifica; si estrapolano oggetti e temi non in ragione di un programma di descrizione e di spiegazione della realtà, ma in ragione della loro possibilità di colpire, di stupire, di sedurre. La logica è proprio quella dell’effetto speciale: non ti spiego che cos’è un capodoglio e, soprattutto, perché è lì in museo, ti avvolgo in un inatteso e attraente “antro” scuro, che ti condurrà in questa straordinaria avventura della visita al museo. Punti esclamativi che non diventano mai racconto, tantomeno racconto di un ben preciso territorio, come ci si potrebbe anche aspettare in un museo civico.

È lo stesso architetto, ancora una volta, che conferma il prevalere di questa dimensione attrattiva e seduttiva in quelle che, coerentemente, definisce installazioni: “È un museo che è un viaggio da cui uscire con delle questioni, anche con niente, forse solo emozioni”. E gli apparati didattici? Nessuna traccia, ma non è una dimenticanza. Come dice Rota stesso a proposito delle prime sale: “è un inizio per dirvi: ‘attenzione, non scoprirete scritte, spiegazioni, cominciate a lavorare per associazioni’”. A quanto pare, questi apparati saranno riversati in un apposito sito web; il senso è chiaro: didascalie e spiegazioni scritte sono un elemento di disturbo se il museo è concepito per offrire prima di tutto un impatto emotivo. Poi, a casa o in museo, ci si mette davanti a un video, a perpetuare quel rapporto diadico (e perciò sostanzialmente passivo) che, come ci ha insegnato Richard Sennett, è tipico della televisione.

Il modello linguistico è questo, e le conferme sono continue: si colloca un grande schermo entro una delle sculture ospitate nel lapidario in cui scorreranno “film” sulla “vita in una città romana di provincia” (non importa poi se siamo davanti a un portale rinascimentale e non antico).

Nel museo Chierici, ancora perfetto esempio di un allestimento positivista dell’Ottocento, “l’unico intervento è l’introduzione di un media filmico che però si esprima attraverso video catodici”; anche qui, dunque, “film dentro televisioni in mezzo alle collezioni”.

Per quanto non venga mai esplicitato, è in gioco l’idea del rapporto col passato. Quando si confronta con un personaggio, un evento, una pratica antropologica antica, il linguaggio televisivo è come per istinto tentato di riportarlo al presente: lo impongono la presunta complessità delle tematiche storiche e il conseguente ricorso alla semplificazione, nonché i tempi rapidi della comunicazione sul video. Sta di fatto che è il presente a diventare la chiave interpretativa del passato. Quando Italo Rota afferma che occorre “avere il coraggio di lavorare su chi ci ha preceduto non mancandogli di rispetto” è senz’altro in buona fede. Ma che cosa significa per lui “lavorare su chi ci ha preceduto”? Significa che “ci prendiamo delle cose per metamorfizzarle, farle evolvere, per continuare a far sì che vivano con noi”.

Nella sala in cui si ricostruirebbe la prima esposizione d’arte in città (1876), il colore “rosso non è una tappezzeria, non è dipinto, ma è prodotto da proiezioni filmiche” e “sui quadri appaiono scritte e film”; in un altro caso i quadri sono “esposti dietro a dei grandi vetri neri” che scoprono brano a brano gli stessi dipinti. È come se questa enfasi diffusa non sopportasse la semplice evidenza degli oggetti, il loro silenzio, la discreta presenza di una didascalia o un pannello illustrativo: occorre investirli di un “atto creativo” (il solo che “permette oggi di risolvere i problemi complessi” si sostiene), il solo modo per “dialogare” con quello che non dovrebbe più essere inteso come “patrimonio”, ma come “heritage”, eredità.

Vediamo, ad esempio, quello che dovrebbe accadere nell’ala in cui è ospitata, ancora dentro gli armadi originali, la collezione naturalistica di Lazzaro Spallanzani, messa assieme dallo scienziato nella seconda metà del XVIII secolo: si introdurranno “un tappeto fatto a pixel che spiega l’interpretazione della natura settecentesca e delle tende ricamate con le specie estinte”.

Nel poco che si può cogliere dai rendering presentati su questa sezione, proprio non si capisce come un tappeto possa descrivere un tema così complesso come “l’interpretazione della natura” da parte del Settecento: uno scimpanzé, un elefantino, laghetti, palme ed alti alberi sono un mezzo per “dialogare” con i materiali e gli arredi settecenteschi? E le specie estinte sulle tende quale dialogo intrattengono con gli oggetti raccolti dallo scienziato del XVIII secolo?

Quando la direttrice del museo parla del nuovo ingresso (Asfalt) come “percorso iniziatico” non si può che darle ragione; quello che non si comprende è come tale itinerario “iniziatico” (e perciò, come dicono i vocabolari, “esoterico, misterioso, oscuro, segreto”) possa anche essere, come il resto del progetto, “in grado di suggerire orizzonti di saperi e culture più adeguate alla contemporaneità e in particolare alla sempre più variegata comunità cittadina”. L’unico orizzonte che si intravvede è quello della cultura di massa nel suo versante televisivo che, più che suggerire, detta i modi di lettura del passato e del reale (mettendone tra parentesi la dimensione storica e geografica). A tutti è chiaro che investire nella cultura significa anche individuare percorsi nuovi, svecchiare contenuti e rinnovare forme di comunicazione obsolete, ma occorre chiedersi se questa sia la strada. Il punto è che, come per altre comunità cittadine in Italia, anche a Reggio Emilia si sarebbe dovuto avviare già da molto tempo una profonda (e il più possibile condivisa) riflessione sul rinnovamento del museo della città.

Ciascuno ha le proprie passioni, paure, ossessioni; ammettiamo pure che alle sue Italo Rota sia riuscito a dare una forma esteticamente coerente, dunque in forma di opera d’arte. Ciò che è inaccettabile è la pretesa che questa visione personale diventi automaticamente una visione collettiva, la pretesa che un’esperienza individuale si debba trasformare anche in un racconto comune. Quali le conseguenze immediate e (bisogna ammettere) coerenti con questa impostazione? Niente apparati didattici, perché non c’è da imparare, ma da intuire; poco che debba essere oggetto di conoscenza, molto di emozione; niente sequenze storiche e rispettive descrizioni, ma libere associazioni mentali; inserti a piacere nelle collezioni storiche, perché neanche quella parte deve essere esente dal gioco dell’“io” che rimodella la realtà a piacimento.

Alla fine, altroché “nuovi linguaggi” come sostengono e si augurano gli amministratori. All’inaugurazione, come del resto avvenne già alla mostra preparatoria del 2010, i visitatori accorreranno sicuramente a frotte: riconosceranno senza la minima fatica il linguaggio (televisivo) che li ha accompagnati sin da giovani o da piccoli. Avranno persino la certezza e l’illusione di trovarsi davanti a qualcosa di “trasgressivo” o di “provocatorio”. Il linguaggio “altro”, questo sì per loro spaesante dal punto di vista culturale (e perciò potenzialmente educativo), il linguaggio veramente “nuovo” rimarrà ancora quello del “vecchio” museo, ammesso che sia ancora riconoscibile.